≪理 事 会 の 活 動≫

管理組合の運営においては、その中心となる理事会・役員の果たす役割は大変重要です。

役員をされる方を中心にしごと内容の全体像を把握するために、役立ててください。

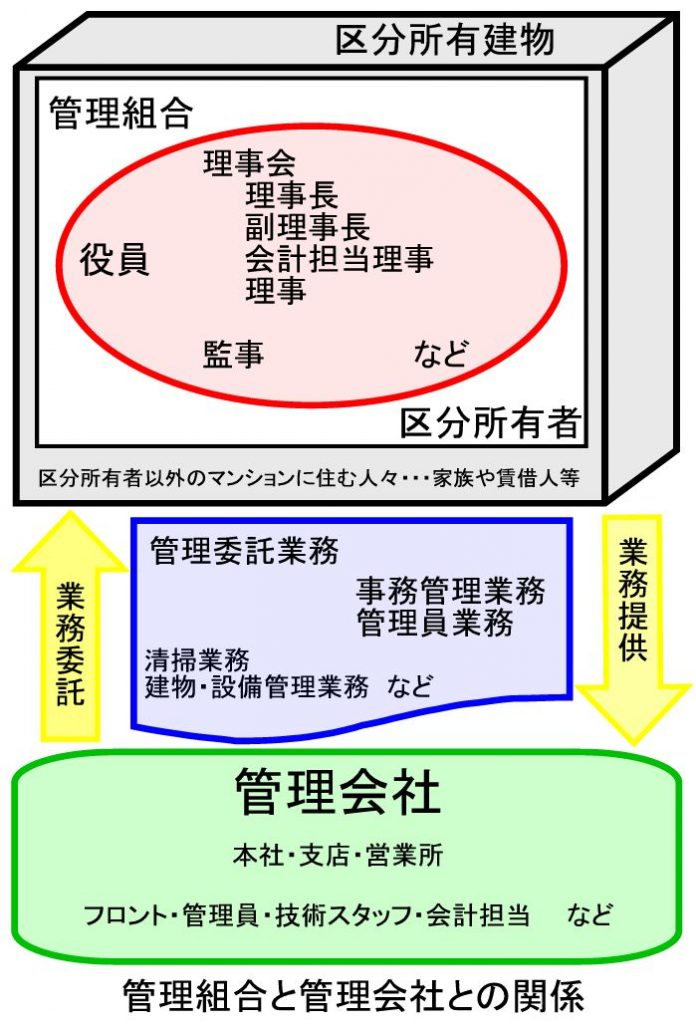

Ⅰ.管理組合とは・・・

マンションなどの区分所有建物において、組合員(区分所有者)全員で建物や敷地、附属施設の管理をするための団体です。

※マンションの購入等により所有権を取得した方が組合員になります。賃貸でご入居の方は組合員にはなれません。

Ⅱ.理事会とは・・・

管理組合では、原則として年に1回総会を開催し、収支報告や新年度の予算案の決定、マンションの管理や使用に関するさまざまな事項を決定します。この決定事項に従って、日常的な管理·運営を行なうために、理事長·副理事長·理事·監事といった役員を置いて、総会の意思決定の下に管理組合の業務を執行します。

多くの管理組合では、区分所有者の中から役員を選任し、理事会を構成しています。

Ⅲ.役員とは・・・

①役員の決め方

役員は総会で選任されます。選任にあたっては、立候補や輪番制(順番)、あるいはそれらの併用というやり方が一般的です。選任された役員で、管理組合の理事会を構成します。

②役員の役目

総会で決められた事項の実施、更に総会で検討する議題(議案)を作成するのが、理事会の最大の役割です。まさに理事会が管理組合の運営を左右するといっても過言ではありません。

〈ポイント〉

役員の立場としては、組合員や居住者に対して公平·公正な対応を心得て、マンションの資産価値の維持向上を目指し、安心·安全·快適に長く暮らすことができる環境を創ることが大切です。短期的な視野だけでなく、将来あるべき姿を想い、務めることが重要です。

③役職としごとの内容

役員を大きく分類すると、理事と監事があります。また、理事の中から、理事長、副理事長及び各担当理事(会計担当、修繕担当、総務担当など)を理事会で決めます。

【理事長】

管理組合の代表として、総会や理事会の議長を務めるほか、日常的なしごととして、様々な書類の授受·保管、決裁印を押すこともあります。他の理事より職務は多くなります。

【副理事長】

理事長の補佐、および理事長に事故があった場合の代行などが主な職務となります。

【理事】

役割として、会計、広報、防災·防火設備、近隣(自治会関係)との渉外担当などを設けることがあります。例えば、会計担当理事は、管理組合の会計処理全般、特に管理会社に会計·出納業務を委託する場合においては月次報告書や各種証憑類の確認を行うことが主な職務となります。

【監事】

管理組合としての業務の執行や財産の状況をチェック(監査)する立場になりますので、理事とは別の役割があるといえます。理事会に出席して理事会の動きをウォッチし、総会において監査報告を行います

《アドバイス❶》得意分野で力を発揮

自分の普段のしごとに関係がある分野·役職があれば、ぜひ活かしましょう。たとえば、パソコンが得意な方は、広報担当。会社の経理担当という方であれば、会計担当。建築・工事関係のしごとをされている方が、修繕·設備担当あるいは修繕委員などになると、専門的な知見が得られて頼もしいでしょう。

《アドバイス❷》防火管理者も心要

多くのマンションでは、消防法上、防火管理者を選任する必要があります。仮にその義務がない場合でも、防災·防火活動は、そのマンションはもちろん近隣においても大変重要な業務です。有益な知識の習得という意味でも、積極的に資格を取得しましょう。役員が防火管理者になることで、マンションの防災意識がより高ることが期待できます。

④役員になったら

管理組合運営に積極的に参加し、事業計画(今期の業務)や予算(使えるお金)をはじめ、総会及び理事会で決めるべきことについて理解しましょう。また、突発的な問題が生じた場合への対応などについても普段から話し合っておくとよいでしょう。

〈ポイント〉

理事会は理事の半数以上が出席しないと成立しません(マンション標準管理規約より)。代理出席が認められるルールがあれば、役員本人でない方の出席も可能ですが、それでも理事会が成立しないこともありますので、役員となったからには、よほどの理由がない限り理事会には出席しましょう。

Ⅳ.理事会のしごと・・・

①しごとの引継ぎ

初めて役員になる方が、就任直後から滞りなく職務を遂行していくために、まずは、前任者よりしっかり引継ぎを受け、不安や疑問を極力無くしておくことが重要です。

〈ポイント〉

新旧役員の引継ぎは、 新役員決定後速やかに、かつ、新旧役員全員が一堂に会して行うのが望ましいです。また、心要に応じて役職ごとに個別の引継ぎも行います。予め、所定の確認書などを作成し、これに基づいて書類を引渡すようにするとよいでしょう。役員交替時、速やかに引継ぎを行うことも大事ですが、書類を一つ一つ丁寧に確認することも必要です。また、前年度に処理しきれなかった「懸案事項」がある場合は、その内容や懸案となっている理由、関係する書類についてあわせて把握しておくようにしましょう。

②マンションを知ること

・ハード:建物、施設·設備(共用部分)など

・ソフト:規約、細則、総会議事録、会計帳簿、長期修繕計画など

それぞれの機能や内容はもちろん、関係性などもしっかり把握することが大切です。各住戸(専有部分)の給·排水関係、換気扇(空調関係)、火災感知器、インターホンなど、共用部分と連携·連動している設備は、お住いの方々が各自、常に気を配っておく必要があります。

〈アドバイス〉

普段はあまり通らないポンプ室や電気室、屋上周りや管理事務室、あるいはパイプシャフトや各種メーター周りなど、管理員や点検業者などしか関わらない部分についても、役員としては一通りの知識や仕組みを理解しておくことが重要です。理事会から管理会社に依頼し、組合員向けにマンション内の設備見学会を開くことも一つの方法です。

③理事会の招集

次の理事化の議題を決め、開催日時・場所を各役員に通知するところからスタートします。ただ、いきなり通知して他の役員が集まれないことも少なくありません。そこで、始めに、例えば、理事会は毎月の第1土曜日の午前10時~12時に開催するなどと決めておくと、その期(年間)のスケジュールがほぼ決まり、多くの役員が出席し易くなります。また、理事会の開催頻度が少ない場合、都度その次の理事会の開催日時を決めていくという方法もあります。

〈アドバイス〉

理事会の開催頻度は、管理組合の規模や役員数などに応じ弾力的に決めることになりますが、定期的に開催することが重要です。なお、期の初回の理事会では、新旧役員による引継ぎを兼ねることも有効です。

④理事会の開催

役員が実際に集まり、事業計画及び予算に基づく執行状況の確認をはじめ、管理会社などからの報告·提案の確認、組合員や居住者からの相談や事故への対応·処理方針の決定、並びにその他検討事項の審議を行います。この理事会活動の1年間の集大成が、総会ということになります。

〈ポイント①〉

理事会の開催に心要な役員の数(成立要件)や理事会で決めるべきこと(議決事項)、あるいは役員に代わる者の出席(代理)を認めるかどうか、理事会の議事録を全組合員に配付するかどうかなどについては、各マンションの規約や細則によることになります。この規約の定めによりますが、監事にも理事会への出席義務を課し、監査の視点からの意見を求める場合もあります (参考:マンション標準管理規約(国土交通省公表)。

〈ポイント②〉

理事会では、各種事項の確認及び審議を行いますが、事業計画や予算、規約や細則、あるいは過去の総会決議事項などに照らし、そこから逸脱した内容にならないよう気をつける必要があります。組合員や居住者のプライバシーに深く関わることも多くありますので、役員として知り得たことをみだりに口外することは、厳に慎まなくてはなりません。あくまでも、公平·公正な立場に立つことを心がけましょう。

〈ポイント③〉

組合運営を円滑に進めるためには、いかに居住者間の合意形成をはかるかが重要なポイントになります。特に、新たなルールの設定や施設·設備の変更などを行おうとする時は、事前に多くの方の意見を聞き、実態やニーズを把握することが重要です。理事会で決めようとする前に、組合員や居住者を対象としたアンケートを実施することも有効です。

⑤議事録の作成と広報

理事会終了後、決まったことをきちんと記録し保管しておくことが心要です(議事録の作成は規約事項です)。また、理事会で決まったことは組合員全員にきちんとお知らせ(広報)することも大切です。

⑥事故対応と保険

漏水、火災、ガス爆発、あるいは各種自然災害(地震含む)が発生したとき、どのように対応すればよいか、基本的な動きや流れを把握しておきましょう。一般的に、管理組合で付保する保険として、「火災保険(マンション総合保険)」「施設賠償責任保険」「個人賠償責任保険」や「地震保険」などがあります付保している保険とその補償内容を確認しておきましょう。

〈ポイント〉

階下への漏水事故などの場合、原因箇所を特定して、速やかに応急処置を行う必要があります。その際、緊急対応を依頼できる窓口があれば、まずは一報を入れましょう(先に一報を入れることで、より早く専門業者による対応が可能となる場合もあります)。

⑦意見、苦情への応対

事故以外でも、マナー等に関して、居住者から様々な意見や苦情が寄せられるケースがあります。昨今、海外からの居住者も増えてきており、生活習慣の違いなどからトラブルになるケースも見られます。マンション(集合住宅)においては、ある程度共通のルール·マナーの下で生活することによって、お互いが安心して快適に暮らすことができますので、もし明確なルール違反や著しいマナー違反などがあれば、役員として速やかに対応するよう心がけましょう。

〈アドバイス〉

トラブル時の対応においては、一方的に決めつけたり、何の前触れもなく名指しの掲示文書で注意するなどは避けたいものです。まずは、意見,苦情の主より十分に聞き取りを行い、理事会での協議を経てから対応するのがよいでしょう。トラブルの解消·解決には、役員だけでなく、居住者全員で取組む姿勢が何より重要であり、時には、その旗振りをすることも役員の役割といえます。

⑧個人情報の管理

マンションには、いろいろな方が住んでいます。その中で、個人情報の適正な取扱いやプライバシーへの配慮はとても重要です。ただし、緊急時にもきちんと連絡がとれることもまた大切です。このことをよく理解していただいた上で、名簿を作成することが肝要となります。

⑨コミュニティづくり

居住者間のコミュニケーションが円滑であるかどうかは、トラブル発生時に、円満な解決や深刻化を防ぐ意味でも、大変重要な要素です。管理組合として重大な決定(決議)を行う際に、より多くの方の合意を得るためにも、普段からの顔の見える関係づくりは、極めて重要です。

〈アドバイス〉

入居直後は、お互いまだ知らない者同士です。そこから、日々暮らしていく中で、あいさつや声掛け、ちょっとしたご近所付き合いが始まり、少しずつお互い顔が見えるようになっていくものです。ぜひ、理事会が中心となって、イベントの企画やサークル運営などを通じて、コミュニティづくりを積極的に行ないましょう。居住者同士のつながりが築かれることで、日常生活はもちろん、万が一のときにも安心·快適に暮らしていける環境作りにつながり、ひいては、そのマンションの価値を高めることにもなるといえるでしょう。

Ⅴ.管理会社とのかかわり・・・

管理会社は、管理組合のベストパートナーです。管理会社は、担当するマンションの管理員やフロントだけでなく、様々なスタッフによるサポート体制を整えています。最新の情報や豊富な経験による事例も持っており、日常管理から大規模修繕工事、突発的な事象に至るまで、皆さまのマンションに最適な助言·提案ができます。さまざまな課題や問題に対して、管理会社と連携して取り組むことが解決の近道といえるでしょう。